今週の書物/

『「渡し」にはドラマがあった――ウーラントの詩とレーヴェの曲をめぐって』

ウーラント同“窓”会編、発行所・荒蝦夷、2022年1月刊

「ネット社会」という用語は、いつごろから広まったのか。今、朝日新聞データベースの検索にかけると、この言葉の初出は1995年だった。インターネット元年といわれる年だ。ネット社会のネットがインターネットを含意していることが、このことからもわかる。

では、インターネット以前の世の中にネットがなかったかと言えば、そうではない。ここで言うネットとはネットワークのことであり、人と人との網目状のつながりを指している。考えてみれば、人間社会は太古の昔からネットワークをかたちづくってきた。

ただ、インターネットの人間関係は血縁や地縁、あるいは職域の縁とは様相を異にする。そこには、いくつかの落とし穴がある。たとえば、匿名性。自身の身元を隠した書き込みは誹謗中傷を誘発しやすい。しかも、困ったことに増幅効果もある。ネット論調は同調意見を雪だるま式に膨らませるので、ただでさえひと色に染まりがちだが、それが誹謗中傷をはらんだものならば、狙われた人物は集中砲火を浴びることになる……。

だが、インターネットには、こうした負の効果を差し引いても大きな魅力がある。長所をいくつか挙げよう。一つは公共性。ネットに載った情報は、だれでもいつでも触れることができる。仮想空間に広場があり、私たちはそこに出入り自由というわけだ。もう一つは関係の緩さ。これは匿名性と裏腹の関係にあるが、ネットを通じた情報のやりとりでは相手と顔を突きあわせる必要がない。私たちは適度の距離感を保った関係に身を置ける。

ふと思うのは、昔はこうしたインターネットの良さを先取りした人間関係が皆無だったのか、ということだ。もしかしたら、〈公共性〉と〈関係の緩さ〉を具えたネットワークがユートピアのように存在したのかもしれない――いや、たしかに存在したのだ!

で、今週の1冊は『「渡し」にはドラマがあった――ウーラントの詩とレーヴェの曲をめぐって』(ウーラント同“窓”会編、発行所・荒蝦夷、2022年1月刊)。ここには、昭和版のネットワークが見てとれる。しかも私の心をとらえたのは、その〈公共性〉や〈関係の緩さ〉を担保するものが、新聞や週刊誌、ラジオ番組だったことだ。マスメディアにはこんな働きもあったのか――これは、元新聞記者にとってうれしい驚きだった。

本の表題と編者名には説明が要る。「渡し」は、渡し船の渡し。ライン川支流ネッカー川の両岸を行き来する船である。ルートヴィヒ・ウーラントは、19世紀ドイツのロマン派詩人。弁護士でもあり、政治家でもあった。カール・レーヴェは、同じ時代のドイツの声楽家兼作曲家。この本の中心には、ウーラントの詩とそれに節をつけたレーヴェの歌がある。そして、編者名に出てくる“窓”は、かつて朝日新聞夕刊にあったコラム名に由来する。

ウーラント同“窓”会は、「窓」欄2006年7月6日付の「『渡し』にはドラマがある」という記事で結ばれた15人(うち2人は物故者)がメンバー。記事の筆者で、当時は朝日新聞論説委員だった高成田享さんが今回、この本を編集するにあたってまとめ役を務めた。

「窓」欄記事の書き出しはこんなだった――。ドイツ歌曲の音楽会で「不思議な光景」を目撃した。「渡し」という題名の曲が終わったとき、聴衆の一人が起立して頭を深く下げたのだ。その曲は、渡し船で川を渡るとき、かつて同乗した友に思いをめぐらせたことを歌にしていた。友の一人は静かに逝った。もう一人は戦争で落命した。船頭さん、今回の船賃は3人分払おうではないか。そんな歌詞だ。では、その人はなぜ一礼したのか。

発端は、その50年前にさかのぼる。朝日新聞1956年9月13日朝刊の投書欄「声」に「次のような内容の詩をご存じの方はあるまいか」と尋ねる一文が載った。詩は渡し場が舞台。主人公は船上で、今は亡き友とこの渡しに乗ったことを思いだし、下船時に亡友の船賃も支払おうとする――そんな筋書きだったという。「どこの国のだれの詩か」。そう問うた投稿者は猪間驥一(いのま・きいち、1896~1969)さん。経済統計学者である。

今回の本『「渡し」には…』では、1956年の「声」欄を起点として2006年の「窓」欄を一応の収束点とするネットワークの軌跡が、関係者14人の寄稿をもとに再現されている。当然だがダブリの記述が多いので、寄稿群を併読してその要点をすくい取ろう。

まずは「声」の後日談。猪間さんの問い合わせには直ちに反響が多数寄せられ、その詩はウーラント作「渡し場」であるとの情報が届く。猪間さんは、そのことを8日後の21日付「声」欄で報告、27日には学芸欄にも寄稿した。その時点で反響の手紙は約40通に達していた。この話題には『週刊朝日』も飛びつき、10月7日号で手紙の幾通かを紹介している。うち1通が小出健さんのもの。当時28歳。50年後の音楽会で一礼した人だ。

『週刊朝日』によれば、猪間さんが探していたのは、小出さんが戦後、旧制大学予科の卒業直前、ドイツ語教師から贈られた詩と同一だった。君たちはこれからそれぞれの学部に進む、だが友のことは忘れるな――「ザラ紙にタイプした原詩と英訳」には、そんな思いが込められていたという。この情報提供がきっかけとなり、猪間さんと小出さんの交流が始まったようだ。誌面には両人の「共訳」による「渡し場」の邦訳も載っている。

最後の一節には、こんな言葉がある。

受けよ舟人(ふなびと) 舟代(ふなしろ)を

受けよ三人(みたり)の 舟代を

この訳詩に惹かれて「ノートに転記」した人がいる。1956年当時、高校3年生だった中村喜一さんだ。以来、この詩「渡し場」は心の片隅にすみついたようだ。長年勤めた化学会社を退職後にネッカー川を旅したりもしている。この本には、中村さんが「声」欄や『週刊朝日』の記事などをもとに作成した「日本における『渡し場』伝播径路図」が載っている。それによると、「渡し場」は日本では少なくとも二つの径路に分かれて広まったらしい。

「径路図」によると、「渡し場」を日本に最初に伝えたのは高名な教育者、新渡戸稲造。米国留学中に英訳を知ったらしい。1912年、著書に邦訳を載せた。翌年には、人気雑誌『少女の友』もこの詩を掲載している――これは、猪間さんの「声」を読んだ長谷川香子さんが寄せた情報だ。猪間さんは投書で、詩は「少年雑誌か何かで読んだ」としていたが、その雑誌は同世代異性の家族や知人が愛読していたものかもしれない。

では、小出さんのドイツ語教師は「渡し場」をどこで知ったのか。教師は旧制第一高等学校出身。一高では1913年、基督教青年会が開いた卒業生送別会で前校長の新渡戸がこの詩のことを語ったという。実はこの情報も「声」欄への反響の一つ。卒業生として送別会に居合わせた山岡望さんからもたらされた。くだんのドイツ語教師は山岡さんよりも学年が下だが、「渡し場」の話は下級生にも伝承されたのではないか、と中村さんは推理する。

「径路図」を見ていると、不思議な気分になる。詩歌「渡し場」への共感は、『少女の友』ルートと一高ルートに分かれて伝播した。それぞれには多くの人々が葡萄の房の実のように群がり、同じ一つの詩を愛してきた。興味深いのは、その系統違いの人々が数十年後、新聞の片隅に現れた1通の投書でつながったことだ。こうして昭和版ネットワークが生まれた。それを象徴するのが、猪間さんと小出さんの「共訳」という化学反応だった。

一つ、書き添えたいことがある。中村さんは1938年生まれだがデジタルに強く、自身のウェブサイトに「友を想う詩! 渡し場」というサブサイトを開設している。昭和版ネットが今はインターネットに受け継がれている――これも、ちょっといい話ではないか。

*この本の話題は尽きないので、来週もとりあげる予定。

(執筆撮影・尾関章)

=2022年2月18日公開、同日更新、通算614回

■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。

■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。

■公開後の更新は最小限にとどめます。

-scaled-1.jpg)

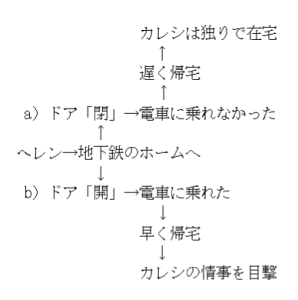

この映画を最後に観てからもう何年もたつので、細部は忘れてしまった。そこで今回、私は小説版を手に入れた。『スライディング・ドア――SLIDING DOORS』(ピーター・ホーウィット著、実川元子訳、WAVE出版、1998年刊)である。訳者のあとがきによると、著者はもともと俳優業の人で、これは監督第一作だった。ロンドン市街で道を渡ろうとしたとき、「あやうく車にはねられかけ、作品のアイデアがひらめいた」という。

この映画を最後に観てからもう何年もたつので、細部は忘れてしまった。そこで今回、私は小説版を手に入れた。『スライディング・ドア――SLIDING DOORS』(ピーター・ホーウィット著、実川元子訳、WAVE出版、1998年刊)である。訳者のあとがきによると、著者はもともと俳優業の人で、これは監督第一作だった。ロンドン市街で道を渡ろうとしたとき、「あやうく車にはねられかけ、作品のアイデアがひらめいた」という。