今週の書物/

『女のいない男たち』

村上春樹著、文春文庫、2016年刊

テレビのニュースを見ていて最近気になるのは、「女」「男」に非難がましい語感が伴うようになったことだ。これらの言葉が「容疑者の女」「容疑者の男」として登場する。それが凶悪犯ならば違和感はない。だが、過失犯や形式犯についても「女を取り調べた」「男を逮捕した」と報じるのはどうだろうか。こうした立場に身を置くことは私たちのだれにもありうることだ。その轍を踏んだ瞬間、私たちも「女」や「男」になってしまう。

私が現役の新聞記者だったころは、こういう表現はなかった。記事で見かけるのは「容疑者の女性」「容疑者の男性」であり、「女性を取り調べた」「男性を逮捕した」だった。なぜ「女性」→「女」、「男性」→「男」の変化が起こったのか。私が察するに、背景には厳罰主義の風潮がある。「女性」「男性」は「女」「男」よりも丁寧で、敬意を払っているように感じられる。容疑者にはふさわしくない、とメディアが考えるようになったのだろう。

もともと、「女」「男」という言葉は公的な文書からは遠ざけられていた。おそらく、「女」「男」は「おんな」「おとこ」という大和言葉の響きが肉感的なせいで不適とされたのである。だから「女性」「男性」が重宝されてきたわけだが、こちらも最適とは言えない。「性」の一文字が付きまとっているため、不穏な気配を拭えないのだ。そこで近年よく見かけるようになったのが「女子」「男子」だ。「女子会」しかり、「男子スイーツ部」しかり。

いずれにしても性別の表現は問題含みではある。たとえば、かつてテレビドラマの題名に「女検事」「女監察医」があったが、「男検事」「男監察医」と銘打った作品は聞いたことがない。背景には、検事や監察医は男性の仕事という役割固定の通念があった。今は「看護婦」が「看護師」となり、「主婦」や「消防夫」がほとんど死語と化したように、「女」「男」「婦」「夫」などの性別漢字は職業名や役割名から追放される傾向にある。

ただ、「女」「男」が容疑者専用になりかねない傾向は私たちの言語世界をやせ細らせていないか。人生には、この2語を抜きにして語れない側面がある。むかし「男と女」(クロード・ルルーシュ監督)というフランス映画があった。ノルマンディー地方の曇り空が印象に残る。小説の世界でも『地方紙を買う女』(松本清張)、『宙ぶらりんの男』(ソール・ベロー)、『砂の女』『箱男』(安部公房)……数限りない「女」や「男」が登場する。

で、今週の1冊は短編小説集『女のいない男たち』(村上春樹著、文春文庫、2016年刊)。2013~2014年、「文藝春秋」「MONKEY」両誌に発表された作品群に書き下ろしの表題作を加えた全6編から成る。単行本は2014年に文藝春秋社刊。所収の「ドライブ・マイ・カー」は2021年に濱口竜介監督のメガホンで映画化され、今年のアカデミー賞で国際長編映画賞を受けた。作品賞にも日本映画として初めてノミネートされている。

「ドライブ・マイ・カー」の主人公は、妻をがんで失った「性格俳優」。妻は「正統的な美人女優」だった。夫は結婚してからは一度も不倫をしたことがなかったが、妻は「時折、彼以外の男と寝ていた」。相手は、少なくとも4人。夫は、うち一人と友だちづきあいを始める。自分は二人の関係を知っているが、自分が知っていることを男は知らない。妻がなぜ「その男と寝ることになったのか」、それを突きとめたくてあえて近づいたのだ。

この小説のなかで、その打ち明け話は俳優が雇い人の運転手に語るかたちをとっている。運転手は20代半ばの女性で、口ぶりは「ぶっきらぼう」だがシフト操作は「滑らか」。彼女は俳優に、それで妻の不倫の理由がわかったのか、と尋ねる。俳優は首を横に振る。男にあって自分にないものはいくつか見つかった。だが、そのどれが妻の心を惹きつけたかは不明だ。「男と女が関わり合うというのは、なんていうか、もっと全体的な問題なんだ」

「独立器官」という一編は、いわゆるプレーボーイを描いた作品。主人公は美容外科医52歳である。自分は結婚には不向きと信じて独身を貫いている。交際相手は夫や恋人のいる女性ばかりで、「ナンバー2の恋人」「雨天用ボーイフレンド」に徹してきた。その生き方は「内的な屈折や屈託」がほとんどない分、「技巧的」。同時並行で2~3人の女性とつきあうのはふつうのことで、逢瀬の日程は秘書の青年が「空港の管制官」のようにやりくりした。

この一編の読みどころは、そのプレーボーイがあるとき、一人の女性に心を奪われてしまうことだ。小説では「恋」の顛末をくだんの秘書が見ていて、一部始終を「僕」に事後報告してくれる。当欄はこれ以上書かないが、おおよそ察しはつくだろう。

「シェラザード」は、半ば非現実の世界を描いた村上ワールドの作品だ。主人公の男31歳の相手となる女35歳は「一度性交するたびに」「ひとつ興味深い、不思議な話を聞かせてくれた」。それで男は女を『千夜一夜物語』の王妃になぞらえ、内心でこう呼んでいる。

非現実と言いたくなる世界は、こんなふうだ――。男は「ハウス」に缶詰めになっている。コロナ禍の今なら宿泊療養の感染者かもしれないが、2014年の作品にそれはありえない。官憲による身柄拘束とも考えにくい。なにがしかの組織が男の自由を束縛しているらしい。そこに買い物袋ひとかかえをもって定期的にやってくるのが、シェラザードである。車で約20分の距離に住む「専業主婦」で、性行為も「職務」の1項目に入っているらしい。

シェラザードが語る話は「私の前世はやつめうなぎだったの」というように荒唐無稽だ。「口が吸盤みたい」で「河や湖の底の石にくっついて、逆さになってゆらゆらと揺れているの」。ただ、そんな妄想ばかりではなかった。あるとき、高校時代に「空き巣」を繰り返していたことを打ち明ける……。彼女の性行為に占める「職務」と「個人的な領域」の配分はわからない。ただ、物語が切実になるにつれてその比率が変わっていくようではある。

「イエスタデイ」という作品は、若い男女の物語。「僕」は兵庫県芦屋出身の20歳で、東京の大学に通っている。「僕」の友人は同い年の浪人生。こちらは生まれも育ちも東京・田園調布だが、しゃべりはすべて関西弁。「後天的に学んだんや」「動詞やら、名詞やら、アクセントやらを覚えてな」。ビートルズの「イエスタデイ」も関西弁の詞をつけて歌う。「僕」は「ほぼ完璧な標準語(東京の言葉)」を話すので、そのやりとりがおかしい。

友人には、子どものころからの女友だちがいた。「手は握り合う。軽いキスはする。でもそれ以上には進まない」という関係にある。理由は、二人の現況の違いだ。友人は2浪の身だが、彼女は大学2年生。「それでおれは、言うなれば自己を二つに切り裂かれたわけや」。一方には、自分はおいてけぼりにされたという焦燥感。もう一方には、二人が「仲良しのカップル」として「お気楽」に生きるコースをとらないで済んだという解放感。

友人は「僕」に耳を疑う話をもちかける。「おれの彼女とつきおうてみる気はないか?」。彼女は「ええ子」、「美人」で「素直」で「頭もけっこうええ」と売り込む。倒錯した提案だ。ここからが小説の読みどころなので、筋は明かさない。ただ、ひとつだけ開示すると、後段で16年後の話が出てくる。それを読むと、男にとっては女が、女にとっては男が、人生を切り裂いてそのうちの一つに進ませる存在なのだな、とつくづく思う。

「木野」と題する作品は、「木野」というバーを営む木野という男の話。木野はスポーツ用品会社の営業マンだったが、あるとき会社を辞めて店を開いた。出張から予定よりも早く帰った日、会社の同僚と自分の妻との情事を目撃したのが脱サラの転機となった。店でのあれこれはしだいに現実感が薄らいで、幻想の気配が漂う。読み進むにつれて、バー「木野」そのものが女に裏切られた男の想念に過ぎないのではないか、とも思われてくる。

短編集の最後に収められた作品は表題作。作品冒頭は「僕」にかかってきた深夜1時すぎの電話だ。「妻は先週の水曜日に自殺をしました」。受話器の向こうで、そう告げたのは彼女の夫。電報文のような「純粋な告知」「修飾のない事実」だった。その妻――作中では「エム」と仮称される――と「僕」は「ずいぶん昔」に「つきあっていた」。夫は「僕」の電話番号をどこかから入手したらしいが、なぜ、そんな連絡をしてきたのかは見当がつかない。

「僕」はエムを回想する。ただ、彼女とどう出会ってどんなことをしたかは「面倒なことがある」ので語れない、という。代わりに空想されるのは中学校の教室だ。生物の時間、アンモナイトやシーラカンスの話を並んで聞いたという虚構の思い出とともに……。エムは本来、14歳の時点で「恋に落ちるべき女性」だったのだ、と「僕」は思う(太字部分に傍点)。エムの死によって「十四歳のときの僕自身」も失われていくようだ。

この短編集で「女」は、先立った人、去った人、裏切った人として登場する。「女」たちは先立った後も、去った後も、裏切った後も「男」たちの内側に存在する。ここでも対称性は成り立つのか。「男のいない女たち」という作品群も、ちょっと読んでみたい気がする。

(執筆撮影・尾関章)

=2022年10月21日公開、通算649回

■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。

■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。

■公開後の更新は最小限にとどめます。

-scaled-1.jpg)

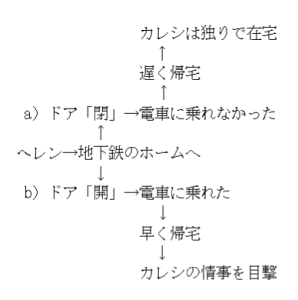

この映画を最後に観てからもう何年もたつので、細部は忘れてしまった。そこで今回、私は小説版を手に入れた。『スライディング・ドア――SLIDING DOORS』(ピーター・ホーウィット著、実川元子訳、WAVE出版、1998年刊)である。訳者のあとがきによると、著者はもともと俳優業の人で、これは監督第一作だった。ロンドン市街で道を渡ろうとしたとき、「あやうく車にはねられかけ、作品のアイデアがひらめいた」という。

この映画を最後に観てからもう何年もたつので、細部は忘れてしまった。そこで今回、私は小説版を手に入れた。『スライディング・ドア――SLIDING DOORS』(ピーター・ホーウィット著、実川元子訳、WAVE出版、1998年刊)である。訳者のあとがきによると、著者はもともと俳優業の人で、これは監督第一作だった。ロンドン市街で道を渡ろうとしたとき、「あやうく車にはねられかけ、作品のアイデアがひらめいた」という。