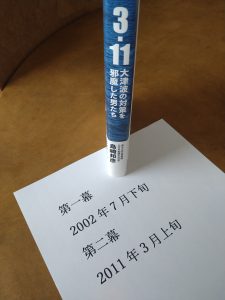

今週の書物/

朝日新聞社説「処理水の放出/政府と東電に重い責任」

2023年8月23日朝刊

東京電力福島第一原発が大事故を起こしてから12年、ついにこの日が来てしまった。処理水の海洋放出だ。事故で破綻した原発が、たまる一方の難物をとうとう抱えきれなくなった、という意味で大きな区切りである。当欄も黙ってはいられない。

ということで、今回は予定を変更して朝日新聞の社説を読み、この問題を考える。というのも、このテーマは、新聞社の論説委員にとって論評が甚だ難しいものだからだ。現役の委員諸氏もたぶん、悩んだに違いない。その悩ましさを、ここで共有してみたい。

朝日新聞は2023年8月23日朝刊の社説「処理水の放出」で、「政府と東電に重い責任」という見出しを掲げた。第1段落でいきなり、「内外での説明と対話を尽くしつつ、安全確保や風評被害対策に重い責任を負わなければならない」と釘を刺している。

そこに的を絞ったか。私は瞬時にそう思った。処理水の放出は政府が決定し、東電が実行する。両者に責任があるのは当然だ。社説は、その念を押すことに力点を置いている。

半面、気になるのは最後の1行まで、処理水海洋放出に対する賛否を明らかにしていないことだ。これは、ひとり朝日新聞だけのことではない。処理水問題を伝えるテレビ報道などを見ていても、放出の是非について立場を表明しない例が多いように思う。

理由はこういうことだろう――。処理水は原子炉から出る汚染水から放射性物質の大半を除いたものなので、「処理」済みではある。だが、そこには水分子に紛れ込んだ水素の放射性同位体トリチウム(半減期約12年)が残っている。今回は、処理水を大幅に薄めて海に流す。生物や生態系への影響が心配だが、政府や国際原子力機関(IAEA)は「安全」と言っている。さて、それを鵜呑みにしてよいかどうか。メディアはそこで悩む。

環境省や資源エネルギー庁の公式ウェブサイトは、トリチウムが自然界にも一定程度存在すること、それが放射するベータ線はエネルギーが弱いこと、生体に入っても水とともに排出されてしまうので蓄積されにくいことなどを強調している。こう言われると、健康被害のリスクは無視できるほどなのだろうと思わないでもないが、その一方で、まだわかっていないこともあるのではないかと疑ってしまう。ジャーナリストとは、そういうものだ。

だから、メディアは処理水の放出について、積極的に賛成とは言えない。だが、逆に反対とも言いにくい。なぜなら、福島第一原発敷地内のタンク容量がほとんど限界に達しているからだ。もはや、処分を先延ばしにできないという言い分もわからないではない。

反対を主張しにくい事情は、もう一つある。もしメディアの一部が、安全問題の未解決を理由に放出に異を唱えたとしても、政府はそれを強行するだろう。すると、そのメディアは地元海産物の安全を疑問視しているような構図になる。その結果、風評被害に手を貸している、という糾弾を招きかねない。のみならず、海外の日本産海産物禁輸の動きに迎合していると揶揄される可能性もある。それは、メディアにとって本意ではないだろう。

この社説は、今回の放出を「国際的な安全基準に合致」しているとみるIAEAの見解に触れ、「計画通りに運用される限り、科学的に安全な基準を満たすと考えられるが、それを担保するには、厳格な監視と情報開示が不可欠」と述べている。とりあえずは「安全基準に合致」の判断を尊重しよう、ただ、それには条件がある、監視を続け、結果を公表することだ――これが、安全について打ちだせるギリギリの立場だったのかもしれない。

ただ私としては、社説にはもう一歩、踏み込んでほしいと思う。安全とは別の次元で、処理水放出の是非を論じられるのではないか、ということだ。その次元とは倫理である。

放出が安全かどうかはひとまず措こう。安全が不確かならやめるほうがよいが、先延ばしできないなら条件付きで受け入れざるを得ない。ただ、条件は「監視」と「開示」のほかにもある。それは、処理水の放出を倫理の座標軸に位置づけることだ。

自然界では、宇宙線などの作用でトリチウムが生まれている。そこに人間活動によって出現したものを上乗せするのが、今回の処理水放出だ。そのトリチウムの生成は、人間が巨大なエネルギーを手に入れるために原子核の安定を崩したことに由来する。人類は20世紀半ばまで、原子核の中に“手を突っ込む”ことはなかった。トリチウムの上乗せは、その一線を越えたことのあかしでもある。そのことは心に刻まなくてはならない。

それが何だ、という見方はあるだろう。だが、自然界のバランスに私たちは鋭敏でなければならない。バランスの攪乱は、たとえ小さなものでも長く続けば不測の結果をもたらすことがあるからだ。この認識を共有することは、後継世代に対する倫理的責務ではないか。

トリチウムの放出が世界の原子力施設で日常化しているのは事実だ。それらが法令や基準の範囲内ならば、違法とはいえない。だが、この一点を理由に正当化できるわけでもないだろう。原子力利用の是非にまで遡って未来の放出を避ける選択肢も考える必要がある。

メディアの論評は、現実的でなければならない。だが、だからと言って現実的でありすぎてもいけない。たとえ現実を受け入れても、言うべきことは言っておくべきだろう。

* 朝日新聞8月22日朝刊と翌23日朝刊から

(執筆撮影・尾関章)

=2023年8月25日公開、同日更新、通算692回

■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。

■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。

■公開後の更新は最小限にとどめます。

-scaled-1.jpg)