今週の書物/

『坑夫』

夏目漱石著、岩波文庫、1943年刊、2014年改版

漱石はなぜ、こんな作品を書こうとしたのか。思わず、そう問うてしまう。物語の主舞台は、東京・山の手の屋敷町ではない。高等教育の学び舎でもない。北関東の銅山だ。主人公の青年は荒くれた男たちの冷たい視線を浴びながら、地底世界を体感する……。

当欄は毎年、年初めに夏目漱石(1867~1916)の作品をとりあげている。その慣例に従って今年選んだ1冊が、『坑夫』(夏目漱石著、岩波文庫、1943年刊、2014年改版)である。1908(明治41)年の長編小説。一読しての印象は、拙稿冒頭の「漱石はなぜ……」という疑問だ。これまで漱石の作品群から感じとってきたのとは異なる空気感が、ここにはある。明治の文豪は不惑の年を過ぎ、一念発起して脱皮をめざしたのだろうか。

『坑夫』は、東京朝日新聞と大阪朝日新聞に連載された。漱石が40歳で大学教師の職を辞して東京朝日新聞に入社した後、紙面を飾った二つめの作品だ。当時の文学界には自然主義の流れがあり、社会の現実を直視する機運も高まっていたから、漱石も新聞社の専属となったことで社会派への転身を図ったのか。だが、前後の作品をみると、そうとは思えない。この作品もまた、漱石らしい漱石文学の一角に位置づけたほうがよいように思う。

そう気づかせてくれたのは、紅野謙介執筆の巻末解説だ。村上春樹『海辺のカフカ』(2002年発表)の主人公カフカ少年が、旅先で行き着いた図書館で館員と『坑夫』について語りあっているという。私は当欄の前身で『海辺のカフカ』を話題にしたが、この場面は気にとめなかった(「本読み by chance」2017年10月20日付「村上春樹の「普通」を再吟味する」)。言われてみれば、両作品には共通点がある。どちらも主人公が家出の身なのだ!

『坑夫』第1~2章(1章は連載1回分)が描く青年の人物像はこうだ。「東京を立ったのは昨夜の九時頃で、夜通し無茶苦茶に北の方へ歩いて来たら草臥れて眠くなった」。宿代の準備がないから、神社で仮眠している。家を出たのは「いさくさ」(いざこざのこと)があったから。「片附かぬ不安」がある、「生甲斐がない」が「死にきれない」、だれもいないところへ行って「たった一人で住んでいたい」――そんな心模様で出奔中なのだ。

事態が動くのは第3章から。「自分」、すなわち主人公の青年が「只暗い所へ行きたい、行かなくっちゃならない」と思って歩いていると、後方に声をかけてくる者がいる。通りがかりの茶店にいた男だ。店から出てきて「御前さん、働く了見はないかね」……。

「大変儲かるんだが、やって見る気はあるかい」。そう言われて「自分」はすぐに「ええ、遣って見ましょう」と応じる。男は長蔵という名で、北関東の銅山――「注」によれば、栃木県・足尾銅山とみてよいようだ――の労働者をかき集める「ポン引き」だった。長蔵は、自分の周旋なら「すぐ坑夫になれる」、坑夫になれば金が「唸る程溜る」……と夢物語をしゃべり続ける。「自分」は決してそうは思わないが、それでも断ろうとはしない。

なぜ、話に乗ったのか。理由は、「自分」が「単に働けばいいと云う事だけを考えていた」からだ。それに、「坑夫」と聞いて「何んとなく嬉しい心持」になったこともある。できることなら、家を出たときの「死ぬかも知れないと云う決心」に適う労働がしたい。働き場所は「人の居ない所」がいい。そんな願望があった。こんなときに足を向ける目的地として、山深い鉱山の坑道ほどふさわしいものはなかったというべきだろう。

ここで読者は、青年をこんな心理状態に追い込んだ「いさくさ」の真相を知りたくなる。ところが作者は、そのことには深く立ち入らない。第12章で、あたかも物理現象を数式で記述するように、抽象的に概説しているくらいだ。そのくだりを見てみよう。

この章は、「実を云うと自分は相当の地位を有(も)ったものの子である」の一文で始まる。山の手の裕福な家庭の育ちであるらしい。家出したのは、世間に嫌気がさし、家にも不満が募り、親や親類に我慢がならなくなったからだという。だが、それだけとは思えない。

実際、「自分」はもう少しだけ、心の軌跡を打ち明けている。「事の起りを調べて見ると、中心には一人の少女がいる。そうしてその少女の傍に又一人の少女がいる」。なんだ、やっぱり恋バナシではないか。ただ、そのいきさつが漱石流ではこう記述される。「第一の少女が自分に対して丸くなったり、四角になったりする」。これに対して「自分」も「丸くなったり四角になったりする」が、「それを第二の少女が恨めしそうに見ている」……。

ちなみに青年の年齢は、別の箇所で19歳だと明かされている。19歳男子A男の周りにP子とQ子という女子がいる。A男とP子が仲良くなったり、よそよそしくなったりする様子を見て、Q子は心穏やかではない――。図解すれば、そんなことか。A男は、もてる男の役回りなのでうらやましい限りだが、それも十分に辛いことなのだろう。「自分はこの入り組んだ関係の中から、自分だけをふいと煙にして仕舞おうと決心した」とある。

この作品は、一人の青年の恋愛沙汰を背景に置きながらも、その顛末をあっさり捨象している。作者は「自分」を「煙にして仕舞おう」という青年の決意に焦点を当て、その心模様だけを抽出しようとしたのだ。鉱山を舞台とする章で、その試みは大展開される。

青年が「飯場」に着いて、「坑夫」集団に初対面する場面。「自分」がはしご段を昇っていくと、階上には「柔道の道場」のように畳が敷き詰められ、囲炉裏が二つ掘られていた。「自分」の上半身が見えただけで、「黒い塊」のような一群の「坑夫」たちが一斉にこちらを向いた。それは「ただの人間の顔じゃない。純然たる坑夫の顔であった」。骨張っていて「顔の骨だか、骨の顔だか分らない位」だ。「自分」は畏れおののいた。

食事の世話などをする「婆さん」に促されて囲炉裏端に座ると、「坑夫」たちの間から「おい」「やに澄ますねえ」と声がかかる。笑いが起こり、それが収まりかかると「御前は何処だ」と聞いてきた。「僕は東京です」。そう答えると、すぐさまツッコミが飛んでくる。「僕だなんて――書生ッ坊だな。大方女郎買でもして仕損(しくじ)ったんだろう」。そして、拒絶のひとことが追い討ちをかける。「そんな奴に辛抱が出来るもんか、早く帰れ」

このくだりからわかることがある。漱石は明治期の知識人として、自分がいる世界が世間からどう見られているかを意識していたらしい、ということだ。自身は最高学府に学び、高等教育の教壇に立ち、世界の首都ロンドンに留学した。そこから生まれた作品群は東西両洋の教養にあふれ、高踏的な雰囲気を漂わせていた。そんな自分にも、「やに澄ますねえ」「書生っ坊だな」という視線が向けられていることを痛いほど感じていたのだろう。

「シキ」と呼ばれる坑内の様子は、青年が教育係に連れられて下見する場面で描かれている。カンテラを親指一本で提げ持ち、下りの通路をジグザグ降りていく。深くなると、垂直な穴をはしごで降りなくてはならなかった。地の底で独りになると、さまざまな想念が胸に去来する。まず「死ぬぞ」、そして「死んじゃ大変だ」。その瞬間、「自分」ははっと目を見開く――この作品で「シキ」は「書生ッ坊」が実存を自覚する装置になっている。

この作品には、今の常識で言えば政治的公正(ポリティカル・コレクトネス)を欠く表現が目立つ。巻末「編集付記」も「当時の社会通念に基づく、今日の人権意識に照らして不適切な語が見られる」として、注や解説で配慮したことを記している。ただ、個々の表現がどうこうではなく、無産階級の吹き溜まりのような労働現場を知識人青年の通過儀礼の場にしてしまった筋立てそのものが、社会派の視点からは批判されそうな気がする。

実際、作中には主人公が「自分」の家出を「坊ちゃんとしての駆落」だと内省する場面がある。その駆落を青春の1ページのように振り返る記述もある。それらのことからみても、漱石には社会派リアリズムの作品を書くつもりなど、さらさらなかったのだろう。紅野解説によると、この作品は「たまたま漱石の周辺に出入りしていた人物から仕込んだ間接的伝聞」を参考にしている。自分で現場を取材したわけでもないらしい。

漱石は、どこまでいっても漱石だ。人間の「個」としてのありように、とことんこだわっている。一見漱石らしくは見えない作品に接して、ますますそう思う。

*引用箇所のルビは原則として省きました。

(執筆撮影・尾関章)

=2022年1月14日公開、通算609回

■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。

■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。

■公開後の更新は最小限にとどめます。

-scaled-1.jpg)

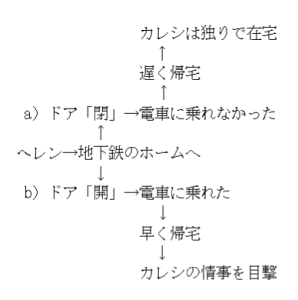

この映画を最後に観てからもう何年もたつので、細部は忘れてしまった。そこで今回、私は小説版を手に入れた。『スライディング・ドア――SLIDING DOORS』(ピーター・ホーウィット著、実川元子訳、WAVE出版、1998年刊)である。訳者のあとがきによると、著者はもともと俳優業の人で、これは監督第一作だった。ロンドン市街で道を渡ろうとしたとき、「あやうく車にはねられかけ、作品のアイデアがひらめいた」という。

この映画を最後に観てからもう何年もたつので、細部は忘れてしまった。そこで今回、私は小説版を手に入れた。『スライディング・ドア――SLIDING DOORS』(ピーター・ホーウィット著、実川元子訳、WAVE出版、1998年刊)である。訳者のあとがきによると、著者はもともと俳優業の人で、これは監督第一作だった。ロンドン市街で道を渡ろうとしたとき、「あやうく車にはねられかけ、作品のアイデアがひらめいた」という。